2025年4月号

*粟村 政昭氏の著書「ジャズ・レコード・ブック」を読む。 連載

生前、ジャズ評論家の油井正一氏が、粟村政昭氏の「ジャズ・レコード・ブック」を世界最高の"ジャズ・レコードのガイド・ブック"として絶賛していた。ジャズ全般に渡るレコード・ガイド・ブックは例がない。1968年2月25日 第1刷発行、数年を経て2版〜3版と増補版が発売された。近年、多くのジャズ・ファンから再版の要請があり、一部の評論家やファンが尽力したが、再販は出来なかった状況があった。粟村氏が筆を起こしたのが1965年、58年の時を経て多くのファンの渇を癒すべく、ネットに依る復刻を思い至った。多くのジャズ・ファンや新たなジャズ・ファンの方々に、熟読玩味して頂けたらと思う。この著書は、雑誌「スイング・ジャーナル」1965年2月〜1967年8月まで連載された"ベスト・プレイャーズ/ ベスト・レコード"に端を発し新たな人選の下、全面大改訂をほどこした書籍である。

今回「ジャズ・レコード・ブック」の前身の企画である、雑誌「スイング・ジャーナル」に、1965年2月〜1967年8月まで連載された、"ベスト・プレイャーズ / ベスト・レコード"に掲載された153名のアルバム紹介をまず読んで頂き、「ジャズ・レコード・ブック」に取り掛かることにしたいと思う。

********************

「 ベスト・プレイャーズ / ベスト・レコード 」

粟 村 政 昭

"ベスト・プレイャーズ / ベスト・レコード"は、雑誌「スイング・ジャーナル」1965年2月〜1967年8月まで連載された。最初の一年は編集部の人選であったが、1966年3月から粟村氏の人選に依る153名のレコード・ガイドである。

「某々のレコードは何を買うべきか」といった類の文章には年中お目にかかる様な気がするが、実際にレコードを購入するに当たって頼りになる内容のものは意外と少ない。その理由の第一は、撰択が甘くて最高点クラスのレコードと称するものがやたらと沢山並べられている場合が多いからだ。近頃の我国レコード市場は可成り乱戦気味だから、上手く立ち廻れば外国盤国内盤共に相当安い値段で購入することは出来る。しかし、千円、2千円の支出は我々の生活水準からみて、余程の金持ちでもない限り痛い事には変わりがない。そんな時に、これも良、あれも結構という大様な推薦のされ方をすると、全く腹が立つ。それに執筆者の中には妙にイキがって、ゲテ物レコードや道楽的な吹き込みを挙げる人もいるが、実際に身銭を切ってレコードを買うコレクターにとってこういう人々は明らかに敵である。そんな訳で、この稿を書くに当たってぼくは、推薦レコードは真に良いもの乃至は話題になったもののみにとどめ、出来るだけ少ない数のレコードを選出しておくことに決めた。勿論この他にも傑作佳作といわれるLPは沢山あるから、ファンの方はこの稿を一つの参考として、後は自分の好みに応じてコレクションの幅を拡げていかれるといいと思う。

第8回

<スティーブ・レイシー>

スティーブ・レイシーは趣味の良い立派なミュージシャン・シップを持ったソプラノ奏者である。しかし残念ながら現在の彼のプレイには未だこれといった強烈なスタイルがない、そしてこのスタイルがないということは決して喜ばしい事ではないのである。ミュージシャンをつかまえて「貴方は素晴らしい、貴方のプレイにはスタイルがない」と行ってごらんなさい。まずまず彼は喜ぶまいと僕は思うよ。だがこのステイーブ・レイシーには一枚だけだが凄い傑作がある。あちらでは既に廃盤になってしまった「ステイーブ・レイシーとドン・チェリー」と言うアルバムがそれだが、モンクの曲を採り上げてドン・チェリーと共にそれに正面からぶつかったレイシーの奮戦は、当初の予想を遥かに上廻る清新な効果を作り出すのに成功した。ギル・エバンスやモンクとの共演盤にはさして印象に残る程の」ものは見当たらないが、この一作は長く記憶されてよいと考える。

<トミイ・ラドニア>

ラドニアはヘンダーソン・バンドの籍を置きスイング・イラーに活躍し、サッチモに始まる華々ジャズ・トランペットの開花をよそ目に、あくまでもプリミティブなニューオリンズ・ホーン伝来の良さを守り通した人である。彼はブルースを得意とし、偉大なるブルース・シンガー達の伴奏者としておおくの忘れられない名演を記録した。しかしそれにもまして彼の名を高めたのは、ユーグ・パナシェが渡米した記念に自ら人選して監修したビクターのレコーディング・セッションに於ける不朽の名演の数々である。これらは「メズロウとラドニア」(RA-5324)の片面に」収録され優秀な再録技術と相まって素朴で力感に溢れた伝説の巨人ラドニアのプレイの真髄を余す所なく我々に伝えてくれる。以前別テイクを含む一枚が「Really the Blues」のタイトルの下に東芝から発売された事があったがこれも貴重なコレクターズ・アイティムであった。僕がこれらの演奏を愛する最大の理由は、ここにはモダン・ジャズが忘れ去ってしまった「泣き」の要素が泥臭い衣をまとって溢れんばかりに満ち満ちている点にある。我国既発売の「ヘンダーソン物語」にもラドニアのソロを聴く事が出来るが、ここで称讃すべきはラドニアよりもむしろジョー・スミスのプレイであろう。

<モダン・ジャズ・カルテット>

M J Qの一番良かった今にして思えば「フォンテッサ」から「たそがれのヴェニス」にかけての頃であった様だ。プレスティジ時代のもの「ジャンゴ」や「コンコルド」も勿論良かったが、ユニットとしての野心的な主張といったものはアトランティック入り以降のものと比してやや稀薄あるし、それ以降のものになるとモダン・ジャズのLPとしては一級品でもMJQの作品としてはやや進取の気象に乏しい恨みが出てくる。ただ遺憾な事にアトランテックという会社は盤質録音共によろしくないので、絶頂期にあったこのコンボのデリケートな音の世界を百パーセント捉え得ていたかについては疑問が残る。それだけに、プログラムは大衆向きだが「MJQコンサート」と言う大変に音の良いLPが残されていたというのは喜ばしい事だ。ルイス自身も最も気に入った作品の一つに挙げているし、ある意味でMJQの歩んで来た道の集大成的な作品あったと言ってもいい。上記意外の物の中ではジミィ・ジェフリーの加わった「ATMUSIC INN」(AT 1247)とローリンド・アルメイダのギターが入った「コラボレーション」が面白い。前者に入っている「Fun」などは快演中の快演である。

<メル・トーメ>

男のジャズ・シンガーというのは、よほど商売にならないものと見えて、優れたシンガーを、と言われても五指どころか三指を屈するにも苦労する。その中で比較的一般的な意味において、目下のところメル・トーメがナンバー・ワンの実力者であることは衆目の一致るところだろう。トーメのLPはかなり数多いし、それぞれ水準以上の出来栄えでもあるところからベストの選出は中々に困難だが、僕の趣味で選ばして頂いてズバリ「SWINGS SHUBEST ALLEY」(Ver 2132)を第一位に推す。マーティ・ペイチの伴奏もまことに見事な出来だった。過って我国でも発売された事のある「ATTHE RESENDO」(BETHLEHEM),「AT THE RED HILL」(ATLANTIC)は共にイン・パーソン物の良さが十ニ分に発揮された傑作で、ここらあたりが二番手というところだろう。ジャズ喫茶で良く掛かる「カミン・ホーム・ベイビー」は、黒人節を見事に消化したメルの実力には脱帽するが、推薦LPとするには、いささか品格に欠けすぎる。メル・トーメというのは、やはりハイ・ブロウな企画で聴くべき人のようにおもわれるがいかがなものだろう。

<ジョージ・ウォリントン>

ジョージ・ウォリントンはバド・パウエルの系列に属す優れた白人ピアニストで、バップ初期に大いにその才能をかわれていたほか、「LEMON DROP」や「GODCHILD」といった、名曲の作者としても知られている。ウォリントンの場合もこれまた噂が作り出したマボロシの名盤「WALLINGTON AT BOHEMIA」によって我国のファンにはしられているが、「レフト・アローン」の場合ほどではないにせよ、その内容は名声とはほど遠い普通のハード・バップの演奏で、「JAZZ AT HOCHKISS」(SAVOY 12122)や「JAZZ FOR THE CARRIAGE TRADE」(PRESTIGE)と同系列に入る水準作である。どうも稀少価値が昂じて簡単に名盤が誕生してしまうという風潮には苦笑を禁じ得ない。現在入手可能ならウォリントンのLPとしては、今聴くと退屈かもしれないが「TRIO & SEPTET」が顔触れからいっても貴重である。ほかにヴォーグにあるトリオものが仲々良いそうで、之は是非テイチクから出してもらいたいもの。ヴァーブにあったストリングスとの共演盤は、人に依って可成り評価に差があったようである。

次回につづく (参考文献 東亜音楽社)

=========================================================================================================================================

<<< 最初のコンポは何をそろえてについて >>>

初めてのコンポーネントはアンプにプリメインのラックス-SQ301、プレーヤーはフォノモーターがパイオニアのMU-41,アームにグレースG545、カートリッジにF8L、スピーカーはコーラルの16cmフルレンジの8CX-50を買いました。最初は予算で一番金額がはるアンプと決めていました。

初めてのコンポーネントはアンプにプリメインのラックス-SQ301、プレーヤーはフォノモーターがパイオニアのMU-41,アームにグレースG545、カートリッジにF8L、スピーカーはコーラルの16cmフルレンジの8CX-50を買いました。最初は予算で一番金額がはるアンプと決めていました。 アンプは真空管からトランジスターにかわった時代で、そのころはトランジスターが良いと思っていてマランツ7に似たデザインも気に入り、ボリュームのつまみなども重厚でとても質感が良く迷わずSQ301にきめ、レコードプレーヤーは完成品は値段が高いので最初からフォノモーター、トーンアーム、カートリッジを別々に購入し組上げることに決めていました。当時秋葉原にはスピーカーボックスやプレーヤーボックスの専門店があり、アームの穴をあけてもらいプレーヤーを完成させ、スピーカーもボックスと吸音材を買い自宅で組あげました。半年ほどで三菱のモニタースピカーP610Aが手に入りコーラルと聴きくらべをしましたがコーラルは広域の延びが、三菱は音域全体にスムーズさを感じました。このころからはJAZZレコードも買いだしクラシックからJAZZ音楽にだんだん傾倒していきました。

アンプは真空管からトランジスターにかわった時代で、そのころはトランジスターが良いと思っていてマランツ7に似たデザインも気に入り、ボリュームのつまみなども重厚でとても質感が良く迷わずSQ301にきめ、レコードプレーヤーは完成品は値段が高いので最初からフォノモーター、トーンアーム、カートリッジを別々に購入し組上げることに決めていました。当時秋葉原にはスピーカーボックスやプレーヤーボックスの専門店があり、アームの穴をあけてもらいプレーヤーを完成させ、スピーカーもボックスと吸音材を買い自宅で組あげました。半年ほどで三菱のモニタースピカーP610Aが手に入りコーラルと聴きくらべをしましたがコーラルは広域の延びが、三菱は音域全体にスムーズさを感じました。このころからはJAZZレコードも買いだしクラシックからJAZZ音楽にだんだん傾倒していきました。

大学時代に同級生の家に行ったときラックスの管球式SQ5Bのアンプを使っている友人がいて、初めてキットでない真空管アンプを聴く機会がありトランジスターの音と違い、歯切れはそんなに良くはなかったのですが中域が太く魅力的な音で長い時間ゆったり聴けそうな感じがしました。

大学時代に同級生の家に行ったときラックスの管球式SQ5Bのアンプを使っている友人がいて、初めてキットでない真空管アンプを聴く機会がありトランジスターの音と違い、歯切れはそんなに良くはなかったのですが中域が太く魅力的な音で長い時間ゆったり聴けそうな感じがしました。 その時にかけてくれたのがドリス・デイとプレヴィンとの「DUET」でまだボーカルはあまり聴いたことがなかったのですがボーカルの素晴らしさに圧倒され伴奏もジャズのエッセンスがずっしり詰まってボーカルの魅力にひきこまれていきました。友人はドリス・デイが好きで必ず国内盤と外盤を揃えて、店頭にない外盤はアメリカに注文をしていました。ヤマハでは注文も受け付けてくれることを知りました。このころはヤマハ楽器でもレコードも扱っていて外盤もたくさん販売され、渋谷の万葉会館ビルなどで外盤のバーゲンセールもあり中にはまだオリジナル盤もちらほらありました。

その時にかけてくれたのがドリス・デイとプレヴィンとの「DUET」でまだボーカルはあまり聴いたことがなかったのですがボーカルの素晴らしさに圧倒され伴奏もジャズのエッセンスがずっしり詰まってボーカルの魅力にひきこまれていきました。友人はドリス・デイが好きで必ず国内盤と外盤を揃えて、店頭にない外盤はアメリカに注文をしていました。ヤマハでは注文も受け付けてくれることを知りました。このころはヤマハ楽器でもレコードも扱っていて外盤もたくさん販売され、渋谷の万葉会館ビルなどで外盤のバーゲンセールもあり中にはまだオリジナル盤もちらほらありました。

このころからJAZZレコードを新宿、渋谷、お茶の水、神保町、横浜、八王子、小田原などのお店を回り始めました。小田原や八王子などにはオリジナル盤が見つかることもあり時々出向いていました。

このコンポで2〜3年聴いていましたが、クラシック音楽も聴きたくなり両方レコードを購入したかったのですがJAZZの枚数を増やしたいので両方そろえるのは難しいく、 FMチューナーとオープンデッキを購入しクラシックを録音し聴こうかと考えたわけです。

FMチューナーとオープンデッキを購入しクラシックを録音し聴こうかと考えたわけです。

**** 次回はクラシックも聴きたい FMチューナーとオープンデッキ

=========================================================================================================================================

60年代以降活躍しているボーカリストを紹介します。

たくさんのボーカリストがでています。この時代公式サイト、facebookなどで

自身発信をしている人が多く時代はかわりました。

Minika Borzym モニカ・ボージム

ポーランド出身の女性ジャズ・シンガーで1990年ワルシャワで生れ8歳のころからピアノを習い始め2002年にアメリカのロサンジェルス音楽アカデミーでジャズを学んだ。

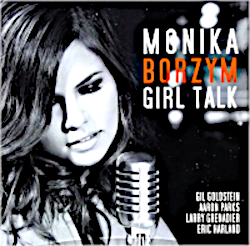

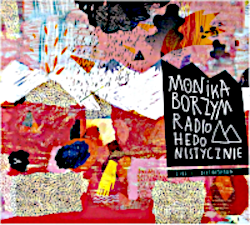

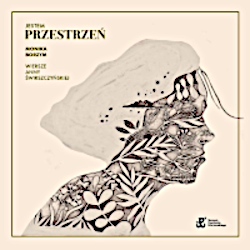

ポーランドでSONYと契約し2011年にデビュー・アルバム『Girl Talk』をリリース、2013『My Place』 、2016『Back To Garden』、2017『jestem Przestrzon』、2018『radio He』、2018『Radio Hednistycznie

Live At Wytwornia』がCD発売されている。ポップで語りかけるようなボーカル。

発売CDの一部